Nessie, enfin révélée?

Tordre le cou à la légende ou arriver à expliquer pourquoi le mythe est à ce point tenace : une équipe de recherche s'est lancée à la poursuite du monstre du Loch Ness ce matin avec les technologies les plus modernes.

Scientifiques et bénévoles se mobilisent pour faire émerger la vérité des eaux sombres du lac écossais. C'est la plus grande opération de recherche menée depuis 50 ans.

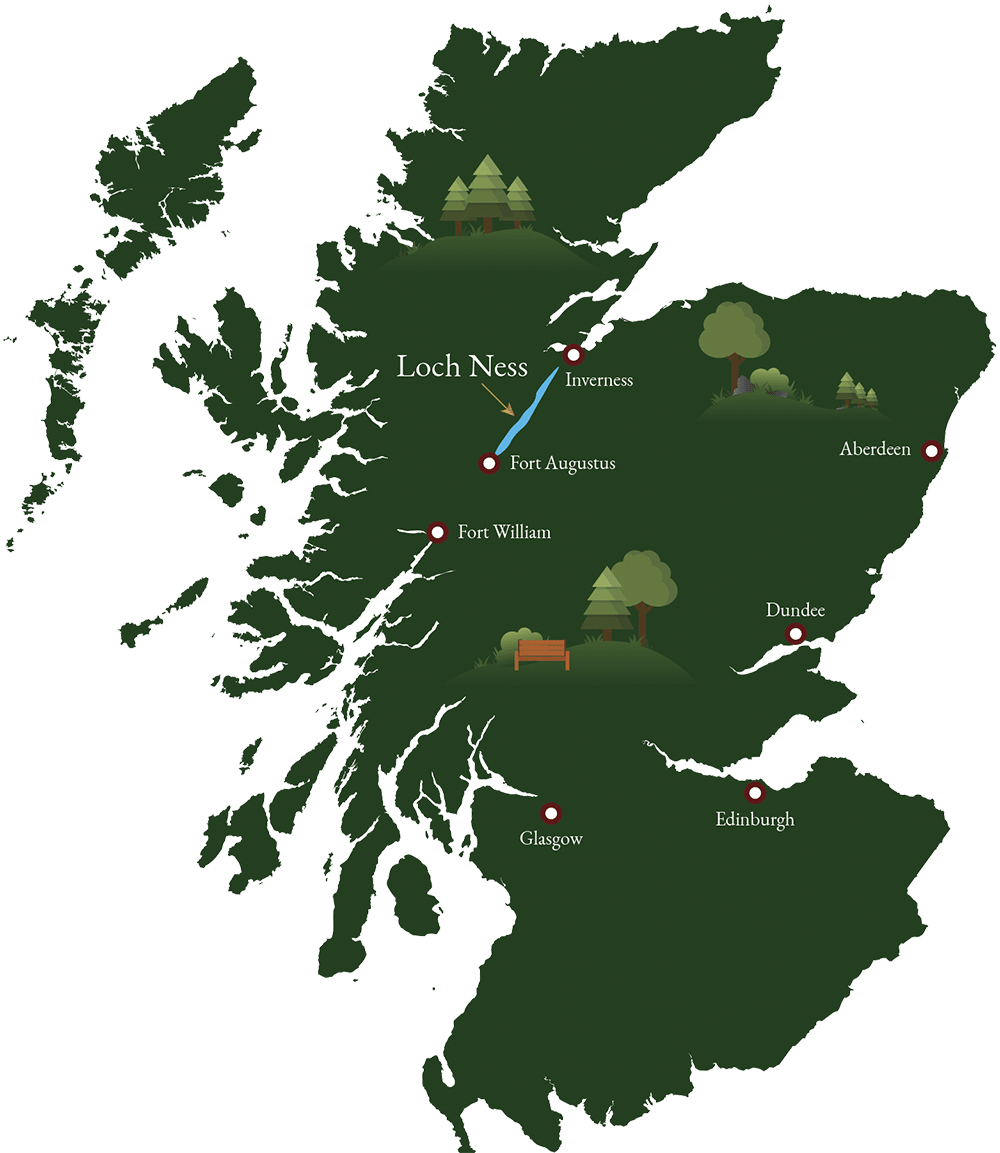

Long d'environ 35 km, le Loch Ness est le plus grand lac du Great Glen, une faille géologique qui traverse l'Écosse. Bien entendu, il est également connu pour sa résidence tristement célèbre, le monstre du Loch Ness. Surnommée Nessie, la créature est le plus souvent décrite comme ayant une petite tête sur un long cou sinueux, un corps épais, des nageoires semblables à celles d'un phoque et une longue queue, ce qui lui donne presque un air préhistorique. Les monstres aquatiques font depuis longtemps partie du folklore écossais.

Les légendes écossaises font état de bêtes aquatiques telles que le gibier d'eau géant mangeur de chair, le cheval d'eau aux formes changeantes et l'anguille à neuf yeux. Mais aucun document folklorique ou littéraire ne mentionne que l'un de ces monstres habite exclusivement le Loch Ness. Jusqu'à Nessie. Qui ne veut pas croire qu'il existe une espèce encore inconnue qui se cache depuis toutes ces années ou, mieux encore, un dinosaure vivant ? Pour comprendre la légende du monstre du Loch Ness, il faut se pencher sur des centaines d'années de rapports sur les lacs, de canulars élaborés, de la vie d'un saint et de King Kong.

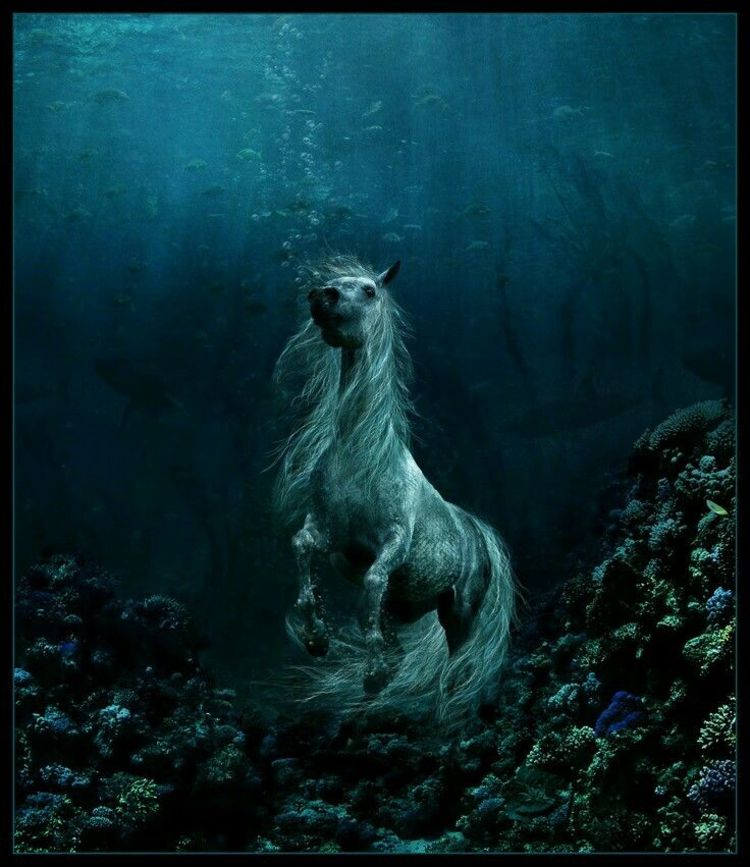

En 1980, le naturaliste et auteur suédois Bengt Sjögren a écrit que les croyances actuelles en des monstres lacustres tels que le monstre du Loch Ness sont associées à des légendes de kelpies. Selon Sjögren, les récits sur les monstres du loch ont évolué au fil du temps ; décrivant à l'origine des créatures ressemblant à des chevaux, ils étaient destinés à éloigner les enfants du loch. Sjögren écrit que les légendes de kelpie ont évolué vers des descriptions reflétant une conscience moderne des plésiosaures.

Le kelpie en tant que cheval d'eau du Loch Ness a été mentionné dans un journal écossais de 1879 et a inspiré le projet Water Horse de Tim Dinsdale. Une étude des références au folklore des Highlands d'avant 1933 concernant les kelpies, les chevaux d'eau et les taureaux d'eau a montré que le Ness était le loch le plus souvent cité.

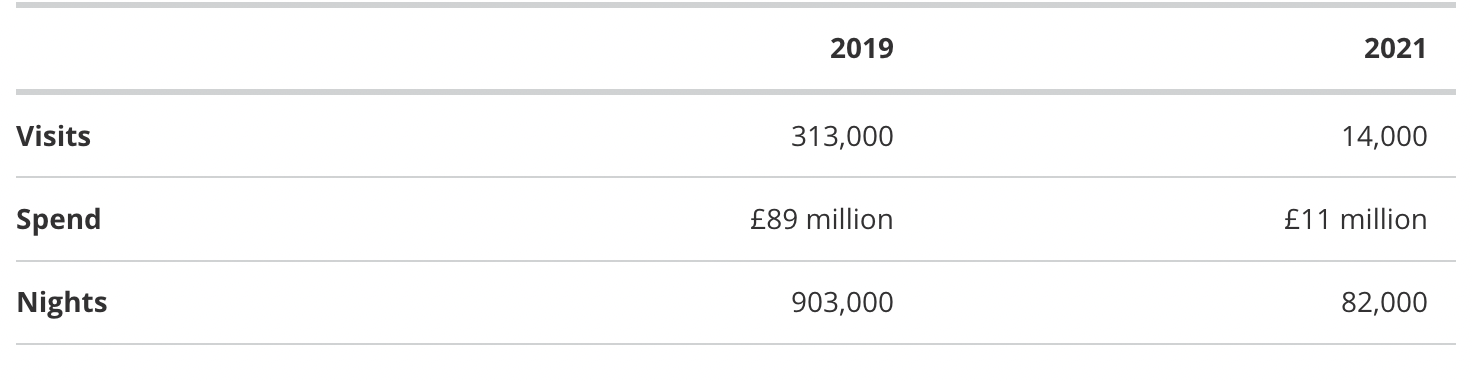

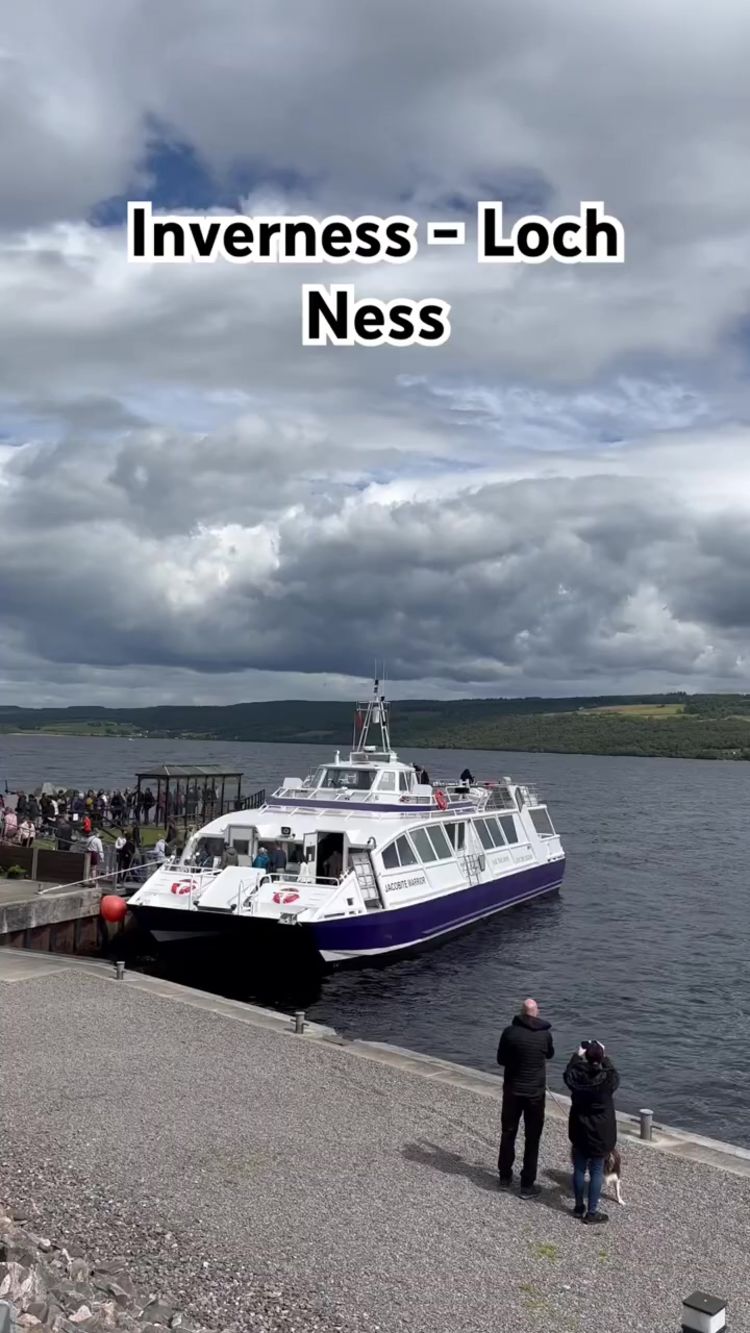

Une mise en tourisme de la région

Joss Croft, directeur du marketing de VisitBritain, a déclaré :

"La région du Loch Ness et d'Inverness est une destination fantastique à apprécier tout au long de l'année. Qu'il s'agisse d'explorer les majestueux lochs et les Highlands ou de s'imprégner de l'atmosphère des pubs chaleureux et des auberges traditionnelles, nous voulons inciter les visiteurs à réserver leur voyage et à venir les visiter dès maintenant, afin que les retombées économiques du tourisme soient réparties sur une plus grande partie de l'année".

Joss Croft, directeur du marketing de VisitBritain, a déclaré :

"La région du Loch Ness et d'Inverness est une destination fantastique à apprécier tout au long de l'année. Qu'il s'agisse d'explorer les majestueux lochs et les Highlands ou de s'imprégner de l'atmosphère des pubs chaleureux et des auberges traditionnelles, nous voulons inciter les visiteurs à réserver leur voyage et à venir les visiter dès maintenant, afin que les retombées économiques du tourisme soient réparties sur une plus grande partie de l'année".

Graeme Ambrose, directeur général de VisitInvernessLochNess, a déclaré :

"S'inspirer de l'attrait durable du monstre du Loch Ness est un excellent moyen de montrer tout ce que notre région a à offrir aux visiteurs internationaux à différentes périodes de l'année, et nous espérons que cela encouragera davantage de personnes à venir découvrir cet endroit fantastique par elles-mêmes."

Malcom Roughead, directeur général de VisitScotland, a déclaré :

"La campagne sur le Loch Ness à Inverness complète notre campagne créative Spirit of Scotland, lancée récemment, qui utilise des images de paysages puissants et des habitants sympathiques comme raisons de visiter. Nous sommes ravis de travailler sur ce projet avec VisitBritain et VisitInvernessLochNess pour aider les entreprises à prolonger leur saison et nous espérons que cela encouragera davantage de visiteurs à découvrir cette région en dehors des périodes de pointe, ce qui soutiendra les emplois et les communautés."

La campagne Inverness Loch Ness, qui a été élaborée avec l'aide de l'agence touristique nationale écossaise VisitScotland et localement par VisitInvernessLochNess, fait partie de la campagne GREAT Britain du gouvernement britannique, qui promeut la Grande-Bretagne à l'échelle internationale et incite davantage de visiteurs étrangers à venir voir par eux-mêmes ce qui fait de toutes ses nations et régions des endroits exceptionnels à visiter.

Source : VisitBritain.org

Des centaines de personnes ont participé à la première journée de recherche

L'expédition a déployé des drones équipés de scanners thermiques, des bateaux munis de caméras infrarouges et un hydrophone sous-marin pour tenter de percer un mystère qui captive le monde depuis des générations.

"Il n'y a pas un coin du globe où les gens n'ont pas entendu parler de Nessie, mais c'est toujours l'une de nos plus grandes questions - quel est le monstre du Loch Ness", a déclaré à l'AFP M. Paul Nixon, directeur général du Centre du Loch Ness.

"Je ne sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose d'énorme dans le Loch Ness. J'ai vu des scanners sonar d'objets de la taille d'un camion de transport en commun sous l'eau en mouvement".

Mme Tatiana Yeboah, 21 ans, une touriste française dont la visite a coïncidé avec les recherches, a déclaré qu'elle avait toujours rêvé de visiter le Loch Ness.

"Cela pourrait être un mythe, cela pourrait être réel - j'aime à croire que c'est quelque chose à mi-chemin entre les deux", a déclaré Mme Yeboah.

Elle a déclaré qu'elle garderait les yeux rivés sur le loch pendant sa visite, pour être sûre de ne rien manquer.

Vrai ou faux, le mythe suscite la curiosité

Et en Belgique?

Anne Morelli

Sur les mythes de Belgique

Entretien par JEAN-PIERRE STROOBANTS, publié dans LeSoir, le 17/06/1995 à 00:00

Vous avez dirigé les travaux d'une série d'historiens qui entendaient démonter les grands mythes de l'histoire de Belgique. Pourquoi ce livre (1) ? Pourquoi maintenant ?

- En France, Suzanne Citron a publié un livre très salutaire, intitulé «Le Mythe national». Elle a montré que des historiens avaient été au service du pouvoir politique depuis les Francs. Des entreprises semblables existent en Israël. Les livres d'Éric Hobsbawm ont, eux aussi, incité à dénoncer l'activité des faussaires du passé. À la suite de ces lectures, je me suis dit qu'il était évident, chez nous aussi, qu'il existe un lien inextricable entre histoire et pouvoir politique. En Belgique, nous sommes situés entre deux séries de mythes : nous venons d'en finir avec les mythes nationaux, qui s'affaiblissent en même temps que l'État central, et nous voyons naître des mythes nouveaux.

En Flandre et en Wallonie ?

- On construit des mythes en rapport avec les nouveaux pouvoirs : les régions, mais aussi l'Europe. On passe d'une histoire truquée à une autre. En Flandre comme en Wallonie, des mythes sont en gestation ou circulent, mais il me semble qu'ils «marchent» mieux au nord qu'au sud du pays. C'est explicable par le fait que le pouvoir wallon, même s'il veut créer une identité, est d'origine socialiste, et donc assez méfiant à l'égard du nationalisme. Il crée surtout à partir de l'histoire sociale de la région.

Les historiens belges avaient, jusqu'ici, rarement abordé ces questions. Pourquoi ?

- Certains ont participé à l'élaboration de mythes. Le Pr Stengers souligne qu'aujourd'hui encore on trouve des apparatchiks de l'histoire, des fonctionnaires stipendiés chargés de décrire les fastes du régime en place. D'autre part, dans les universités, il règne un dédain très marqué pour cette histoire des manuels, véhiculée par les médias populaires. Les historiens universitaires n'ont, pendant longtemps, pas voulu s'abaisser à contrer ce qui, à leurs yeux, n'est pas de la «vraie histoire».

On a le sentiment que les mythes que vous décrivez, et qui étaient censés conforter l'idée de nation, ont un peu échoué : beaucoup de gens se posent la question de l'existence même d'une nation belge...

- Il est vrai que nous n'avons pas eu de véritable catéchisme de l'histoire, à l'instar, par exemple, de la France. Mais il est exagéré de dire que l'on s'est toujours posé des questions sur l'identité belge. En 1919, seuls certains milieux flamands remettaient en cause la nation belge et ses héros. L'adhésion générale s'est prolongée jusque dans les années 50. C'est avec le recul du temps que l'on interroge, aujourd'hui, le passé.

Ne va-t-on pas vous reprocher de remettre en cause les bases d'une «identité belge» déjà bien fragile ?

- Il n'y a pas de groupe sans identité. L'identité n'est pas malsaine et n'est pas réservée au nationalisme. Je pense toutefois que l'identité ne doit pas nécessairement se construire «contre» les autres; être irréprochable, éternelle, ethnique, etc.

L'identité pourrait, selon moi, être autre chose à l'avenir : multiple, transfrontalière, du futur plutôt que du passé. Elle doit pouvoir être choisie et non immuable.

On va beaucoup gloser sur le chapitre de Jean-Philippe Schreiber, consacré à Jules Destrée. Le prophète wallon du fédéralisme et de l'autonomie y est présenté comme un patriote belge, devenu même monarchiste...

- Il y a des statues, des rues, des centres, des prix Jules Destrée... Il fallait trouver des héros pour la région nouvellement créée et Destrée est généralement présenté comme le socialiste modèle et le fédéraliste avant la lettre. La réalité est autre. C'était un personnage ambigu qui, certes, a écrit au roi «Sire, il n'y a plus de Belges...» mais qui était, en fait, un Belge dans l'âme, regrettant que le pays soit promis à l'éclatement. Après la guerre 14-18, il fut un patriote et un monarchiste exemplaires. On a aussi longtemps gommé l'aspect raciste et antisémite de Destrée, même si Hervé Hasquin avait déjà étudié l'antisémitisme dans la gauche. À titre personnel, je ne trouve pas, par ailleurs, que Destrée ait été un antifasciste militant face au régime du Duce.

Concernant la Flandre, votre livre bat en brèche le célèbre mythe des soldats flamands envoyés au front, et à la mort, par des officiers francophones...

- L'analyse montre que les chiffres ont été truqués : on a parlé de 95 % de soldats flamands morts sur l'Yser. La proportion a d'ailleurs baissé au long des décennies, jusqu'à tomber à 55 - 45... Les soldats flamands, évidemment morts en trop grand nombre, n'ont toutefois pas été sacrifiés au profit des francophones. Le mythe veut aussi que les Flamands auraient été tués parce qu'ils n'auraient pas compris les ordres qui leur étaient donnés en français. Nous montrons que ce mythe fut créé bien après la première guerre et que, si les officiers étaient effectivement francophones, ce qui était décrit relevait davantage du romanesque que de la réalité historique.

«Révélation», encore : Godefroi n'était pas belge, mais né à Boulogne...

- Il est vrai qu'il est resté le personnage de référence pour beaucoup. Et il est amusant de noter qu'il a été tiré à hue et à dia selon les époques : précurseur de notre unité nationale, il aurait été bilingue, affirmait-on. Actuellement, il devient une sorte de précurseur de l'armée européenne...

Comme vous l'écrivez, les mythes visaient à conforter la nation et la monarchie. Et Albert Ier est devenu une légende, un «Roi-Chevalier», contre son gré d'ailleurs... D'autre part, un mythe semble se créer autour du roi Baudouin...

- Ces deux cas illustrent de manière flagrante le lien que nous évoquions entre histoire et politique. Le culte du roi Albert est effectivement né en dehors de sa personne et était surtout destiné, au départ, à soutenir la cause des Alliés; à mettre en évidence le drame et le courage de la petite Belgique. Albert a été représenté sous les traits de saint Michel et incarnait la résistance à l'envahisseur.

Par ailleurs, il est vrai que l'on essaye, à l'heure actuelle, de lancer un culte - voyez le numéro de «Paris Match» cette semaine - pour faire avancer la cause de béatification de Baudouin. Des milieux monarchistes et très conservateurs de l'Église oeuvrent de manière très active en ce sens.

Propos recueillis par

JEAN-PIERRE STROOBANTS

(1) «Les Grands Mythes de l'histoire de Belgique, de Flandre et de Wallonie», éditions Vie ouvrière - Histoire.